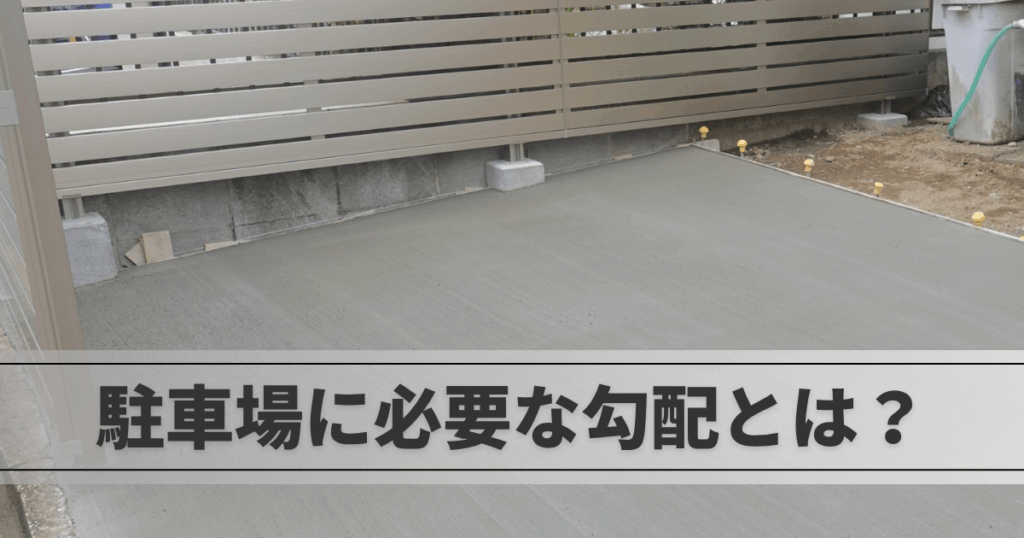

駐車場は安全性を確保する目的やコンクリートの耐久性を維持する目的で、完全なフラットではなく傾斜を付ける必要があります。では、具体的にどれくらいの勾配が必要なのでしょうか。

今回は、駐車場に勾配を付ける必要性や適切な勾配の目安、注意点などについて解説します。

駐車場の勾配が必要な理由

ではなぜ、駐車場に勾配が必要なのでしょうか。ここでは、駐車場に勾配をつけなければならない理由を3つ紹介するので、安全に車を出し入れするために、また、駐車場の耐久性を維持するためにも確認しておきましょう。

水たまり・凍結の対策

コンクリートに勾配を設けることで、水たまりや凍結を防ぐ効果が期待できます。土間コンクリートは水を通しにくいため、勾配が取られていないと水が流れずに滞留してしまいます。

水たまりは車の出し入れの際に水はねしたり、人が歩く際に足元を濡らしてしまうなど床面の快適性を損ねるだけでなく、苔やカビが発生する可能性があるため注意が必要です。

さらに冬季は水たまりが凍結し、滑って転倒するリスクがあるので、施工の際に十分対策しなければなりません。

コンクリートの劣化防止

コンクリートの劣化を防ぐためにも、勾配を設けて水たまりを防ぐことが大切です。

コンクリートに水たまりができると、水たまりから浸透した水分が徐々にコンクリートの主成分である水酸化カルシウムを溶解させてしまい、コンクリートが脆弱化する原因となります。

さらに、コンクリート内部の水分が凍結すると、体積が膨張してコンクリートの内部に圧力がかかってひび割れの原因となってしまいます。

駐車場の寿命を延ばすためにも、水はけのよい駐車場をつくることが大切です。

車両の出し入れのしやすさ

駐車場に適切な勾配を設けることで、車の出し入れもしやすくなります。

雨水の住宅への浸入を防ぐために、住宅の敷地は接している道路よりも高くしなければなりません。そのため、住宅の駐車場は道路よりも高い位置にあるのが一般的です。

車が道路と敷地をスムーズに出入りするには、段差を解消してスロープにする必要があります。しかし、スロープが急勾配だと安全に出入りができません。適切な勾配をつけることで、乗り入れを安全にスムーズに行えるようになります。

駐車場の勾配はどれくらいが適切?

では具体的に、駐車場の勾配はどれくらい必要なのでしょうか。ここでは、駐車場で確保したい勾配の基準や勾配方向の決め方などについて説明するので、敷地の形状と照らし合わせて考えてみましょう。

駐車場勾配の目安は2~3%

駐車場の勾配は、一般的に2~3%は必要とされています。2%だと5m進むと10cm高くなり、3%だと5m先は15cm高くなります。

勾配がきつすぎると安全な駐車がしにくくなり、勾配がないと水たまりやコンクリートへのダメージなどのリスクが高まる可能性が否定できません。

2~3%の勾配であれば適切に排水できるうえ、平坦な状態と見た目もあまり変わらないため、エクステリアの外観に影響を与えることもないでしょう。

敷地形状による勾配方向の決め方

駐車場の勾配方向は排水を効率的に行うため、土地の形状を考慮して決める必要があります。敷地の高いところから低い方向に水が流れるように勾配をつけるのが基本です。

車からの乗り降りのしやすさも重要です。車の側面が傾いている場合には、ドアが勢いよく開いたり、開いたドアが閉まりにくくなったりして不便になるため、勾配の方向や角度に注意しなければなりません。

また、高低差のある土地ではいくつかの駐車場の施工方法がありますが、道路との段差が大きくない場合は、スロープで繋いで駐車場にできます。

このとき、勾配は10%以内が理想となり、それ以上の高低差の場合は擁壁で敷地を支えその前面を駐車スペースにする、ビルトインガレージを設置するなどの方法を選択します。

並列駐車・縦列駐車の場合の勾配の取り方

並列駐車と縦列駐車では、車のレイアウトは異なりますが勾配の考え方に基本的に差はなく、適切な角度の勾配を付ける必要があります。

ただし、縦列駐車にし、カーポートを設置する場合は、屋根の高さと床面の勾配の関係に注意が必要です。カーポートは傾斜地でも水平に設置されます。数%の勾配であっても、縦列駐車のように奥行きが長い場合、手前と奥とでは、床面の高さが大きく異なります。

車種によってはカーポートの屋根に車の屋根が接触しかねません。そのため、勾配をつけすぎないこと、カーポートの屋根は高さに余裕を持って設置することが大切です。

駐車場を作るときに気をつけるポイント

新築住宅の外構工事や外構リフォームでは、駐車場の作り方にいくつかのポイントがあります。ただ車を停められるスペースを確保するだけでは使いにくくなるだけでなく、駐車場の寿命を短くしてしまいます。

ここでは、駐車場をつくるときに抑えておきたいことを3点紹介するので、工事を依頼する前にチェックしておきましょう。

駐車場と建物の距離・勾配

駐車場が建物と離れていると、雨の日に車から建物に入るまで傘をささなければならず不便です。荷物がある日は雨が降っていなくても持ち運びに負担がかかります。

駐車場の位置はアプローチや玄関ドアへの動線を考え、できるだけ建物と近いほうがよいでしょう。

ただし、車止めの位置は軽自動車なら外壁からおよそ60cm、それ以外の自動車であれば70cm程度が理想とされています。車止めが外壁に近すぎると、排気ガスで外壁が黒く汚れるおそれがあります。

外壁やフェンスからある程度の距離をとって駐車できるようにスペースを確保することが大切です。また、建物や庭に雨水が流れ込まないよう、勾配の向きにも気を配る必要があります。

駐車場の日当たり

駐車場は日当たりが良すぎる場所に設置すると、車内が高温になりやすくなったり、ボディの塗装や内装が日焼けして褪色するおそれがあります。そのため、できるだけ南向きを避けたほうがよいでしょう。

日当たりのよい場所に駐車場を設置する場合は、カーポートなど屋根付き駐車場の検討をおすすめします。

ただし、あまりにもジメジメした環境では地面にカビや苔が発生する可能性があるため、風通しを考慮した設計にすることも大切です。

駐車場の防犯

駐車場を設置する際は、防犯面にも注意を払い、住まいの安全性を高めなければなりません。車の影は死角になりやすく、不審者が身を潜めやすい場所です。

対策として死角になりやすい場所に防犯カメラやセンサーライトを設置する、全体をコンクリート舗装にせず、侵入口となる境界フェンス周辺部分に砂利を敷くなどすると効果的です。

外構工事業者と相談して適切な防犯対策を取り入れると、自宅に合った防犯外構を実現できます。

駐車場の急勾配を解消する方法

すでに駐車場が施工済みで、急勾配を解消するにはどのようにすればよいのでしょうか。ここでは主な改善方法を3つ紹介するので、メリットとデメリットを照らし合わせて住まいに合ったものを検討してください。

段差用スロープを導入する

土地と道路の高低差により駐車場入口に段差がある場合、段差用スロープを設置する方法があります。ホームセンターやネットショップで簡単に設置でき、工事不要で設置できる点がメリットです。

ただし、道路に段差解消用のスロープ等を設置することは、道路法第43条で禁止されています。道路に物を置くと歩行者がつまづいたり、自転車やバイク等の事故の原因となったりするのがその理由です。

敷地と道路に段差があり、車の出入りが不便な場合は、自治体に許可をとったうえで切り下げ工事を行うようにしましょう。

業者に工事を依頼する

勾配を緩やかにし、かつ外構の美観を維持するには、業者に依頼して勾配を調整するのがおすすめです。

土地に高低差がある場合は、駐車場の奥の部分を切り上げて勾配を稼ぐ方法があります。車が乗らない部分に段差を設けて奥を高くすれば、スロープを緩やかにできます。

道路と接する出入口部分のみ少し勾配を大きくするのも一つの方法です。どちらの方法が適しているかは傾斜のきつさやスペースの大きさによって変わるので、現地調査を依頼して最適な方法を提案してもらうとよいでしょう。

DIYで改善する

費用を抑えたい場合は、DIYで勾配を調整する方法もあります。簡単なやり方として木材でスロープをつくる方法がありますが、釘などでタイヤがパンクしないように工夫しなければなりません。

コンクリートを使ってスロープの傾斜を調整することも可能ですが、きれいな傾斜をつくることは難しく、かえって駐車しにくくなってしまうケースもあります。

地盤やコンクリートに関する知識が不足しているとコンクリートが割れてしまうケースもあるため、できるだけ業者に依頼して施工してもらうのがおすすめです。

駐車場に関するよくある質問

ここでは、駐車場の勾配や床材のコンクリート土間に関して、よくある質問とその解答を紹介します。駐車場の設置を計画している場合は、事前に疑問を解消しておきましょう。

駐車場勾配の限界はどれくらいですか?

駐車場の車両用スロープの勾配は、駐車場法施行令で17%を超えないことが規定されています。また、建設省の指針では12%以下が望ましいとされ、やむを得ない場合のみこれを超える勾配が許容されます。

通常、10%以上の勾配は急勾配とされ、アクセルを踏み込まないと登れないため危険です。また、急勾配の場所に車を停め続けると、車に負担がかかってしまいます。安全に駐車するためには、高くても4%の勾配が適切です。

参考:駐車場法施行令 第八条第3項ハ

参考:駐車場設計・施工指針について

滑りにくいコンクリートの仕上げや加工は?

コンクリート土間の多くは金ゴテ仕上げという表面がなめらかな仕上げ方法ですが、雨の日に滑りやすいというデメリットがあります。そこで表面の仕上げ方法にこだわることで、足元の安全を確保できます。

滑りにくい仕上げの代表的なものが刷毛引き仕上げや洗い出し仕上げです。刷毛引き仕上げはコンクリートの表面に刷毛を引いて細かい筋をつけ、表面をざらざらに仕上げる工法です。

洗い出し仕上げは砂利を混ぜたコンクリートを塗りつけたあと、表面が完全に乾く前に水で洗い流して砂利を浮き上がらせます。

そのほか、スタンプコンクリートなど、表面を加工して凹凸を付ける工法やコンクリート以外の素材もあるので、機能性とデザインを照らし合わせて選ぶとよいでしょう。

排水溝やグレーチングの位置は?

土間コンクリートの排水対策は、コンクリートにスリットを設けて、スリットに向けて勾配を設置するか、排水溝を設置し勾配をつけて排出するか、排水桝を設置して排出します。

排水溝の設置場所は駐車場の勾配により雨水が集まりやすい低地部分です。また、敷地のなかで雨水が溜まりやすい角に排水桝を設置すると効果的です。

排水溝にはグレーチングを設置して蓋をすると、安全で快適に駐車場を利用できます。

まとめ

駐車場を長く安全に使用するためには、適切な勾配をつけて水はけをよくすることが不可欠です。2%程度の緩やかな勾配を設け、水たまりができない設計にしましょう。

反対に勾配がきつすぎると危険なので、既存の駐車場の傾斜がきつい場合には、外構工事業者に依頼して勾配を調節する工事を行うと安心です。

コメント