カーポートは解放感を維持しつつ雨や鳥の糞などから車を守れる、屋根付きのカースペースです。施工期間が短く、費用を抑えられる一方で、注意しなければならない点もあります。

とくに隣家に配慮せずに設置すると、大きなトラブルに発展しかねません。そこで今回は、カーポートで起こりうるご近所トラブルや、トラブルを防ぐ方法を解説します。

カーポートで隣人トラブルが発生しやすい理由

カーポートは大きい外構設備のため、さまざまな隣人トラブルが発生します。ここでは主なトラブルを挙げるので、カーポートの設置を予定している場合は該当する部分がないかチェックしておきましょう。

境界線ギリギリの設置による圧迫感

カーポートを境界線ギリギリに設置すると、隣人に圧迫感を与えてしまい、トラブルに発展してしまう可能性があります。

カーポートの圧迫感の主な要因は、屋根が視界を遮り空間が暗く閉鎖的に感じることです。とくに建物とカーポートの距離が近すぎると圧迫感が強くなります。

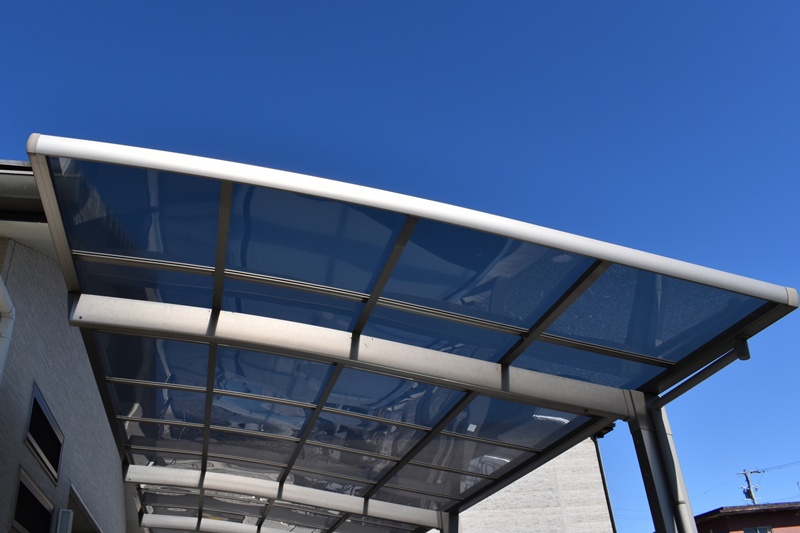

カーポートで圧迫感を与えないためには、隣家の境界線からある程度間隔をあけること、屋根の位置を高くして光を取り入れやすくすること、屋根材はポリカーボネート製など透光性の高い素材を選ぶことが大切です。

雨水・落雪・雨樋の越境トラブル

カーポート本体は越境していなくても、雨水や雪が隣家の敷地に落ちることでトラブルになるケースも少なくありません。

雨水は乾けばなくなるので大したことはない、と考えがちですが、雨粒の音で隣人にストレスを与えたり、落ちた雨水が植栽などに当たって植物が傷んでしまうこともあるため、十分配慮が必要です。

とくにカーポートの屋根に積雪すると、落雪したときに人にけがをさせてしまうおそれもあるため、隣家側に落雪しないよう、屋根の傾斜に気をつけましょう。

また、カーポートを境界線ギリギリに設置したことで雨樋が越境してしまうことがないように、設置位置に注意しなければなりません。

日照・景観への影響

カーポートを設置したことで隣家の庭やリビング、玄関周りなどに日陰ができてしまい、トラブルになる場合もあります。

設置の際には隣家の日当たりを損ねないよう、大きすぎるものは避け、適切なサイズのものを選びましょう。屋根材は透過率の高いポリカーボネート製の製品を選ぶことで明るさを確保できます。

ただし、ポリカーボネート製の屋根のカーポートは、屋根に枯れ葉などのゴミが溜まると景観を大きく損ねます。近隣住民に不快感を与えないためにも、こまめな掃除が必要です。

湿気とカビを招く通気性の悪化

カーポートは屋根があるため空気の通りが悪化し、湿気やカビの原因となります。それだけでなく、夏場は熱がこもりやすく蒸し暑くなる傾向があります。通気性の悪さは自宅の庭やエクステリアをジメジメとした環境にしてしまいますが、隣家にも影響を及ぼしかねません。

湿気がこもるとカビや苔、害虫の温床になるので、片側がオープンなタイプや、サイドパネルのないデザインのカーポートを選ぶ、屋根を高くするなどの工夫で対策しましょう。

気になる「風切り音」と「きしみ音」

カーポートは音によるトラブルも起こす可能性もあります。カーポートが出す音とは、悪天候時の屋根材のバタつき音や風切り音、屋根の板に雨粒が当たって響く音です。

それだけでなく、ポリカーボネート板が収縮によりピシピシといったきしみ音を出すこともあります。このような音は製品に問題があるわけではなく、自然現象です。とくに大きいサイズのカーポートは音が出やすい傾向があります。

音は通常は苦情に発展するような大きな騒音ではありませんが、隣人の生活習慣や周辺環境によっては不快感を与えてしまう可能性もあるので、デメリットの一つとして知っておくとよいでしょう。

設置前に必ず確認すべき法律とルール

カーポートの設置で気をつけたいのは、隣家への配慮だけではありません。法律や条例で定められたルールに従って設置する必要があります。設置を検討している場合は、以下のルールを事前に確認したうえで施工を依頼しましょう。

民法234条の「50cmルール」

カーポートを設置する際は、民法234条の50cmルールに注意が必要です。建物は、隣地境界線から50cm以上の距離を保って建築しなければなりません。カーポートも建築物とみなされるため、このルールが適用されます。

参考:民法234条

なお、防火地域や準防火地域では、外壁が耐火構造であれば建築基準法により外壁を隣地境界線に接して設けられます。また、地域によって境界線からの距離が異なるケースもあるため、必ずしも50センチ以上離さなければならないわけではありません。

心配な場合は、事前に自治体の窓口に問い合わせておくと安心です。

参考:建築基準法 第六十三条

建築基準法上の「建築物」扱い

カーポートは一定の条件を満たす場合、建築基準法において「建築物」とみなされます。建築基準法における「建築物」とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」です。

参考:建築基準法第2条1

つまり、カーポートは屋根があり、地面に固定された柱で支えられている場合、建築物とみなされ、原則として設置前に建築確認申請が必要です。

さらに、2025年の法改正によりカーポートが該当していた「4号特例」が廃止され、「新3号建築物」となり、設置にはこれまで以上に厳格な審査が求められる可能性が高くなっています。

参考:改正建築基準法について

建築確認申請が必要になるケース

カーポートの建築確認申請が必要になるのは以下に当てはまるケースです。

- 延べ面積が10㎡以上

- 都市計画区域・防火地域・準防火地域に設置する場合

- 建物と接続して増築扱いになる場合

- 強風地域・積雪地域に設置する場合

建築確認申請は基本的には施主が行いますが、申請には図面や計算表などさまざまな専門資料が必要となり準備が大変です。そのため、多くの場合は施工業者に代行を依頼します。

カーポートの位置で失敗しないための注意点

隣家とトラブルにならないようにカーポートを設置するには、どのようにすればよいのでしょうか。

ここではカーポートの施工を円満に行うために注意しておきたことを紹介するので、ポイントを押さえて後悔のない駐車スペースをつくりましょう。

隣地に配慮する

カーポートを設置する場合は、隣家への配慮を欠かさないようにしましょう。隣家への日影や台風、大雪のときにどのような影響があるかを考慮し、屋根の素材や高さ、傾斜に配慮する必要があります。

また、隣家の駐車場と隣接している場合はカーポートの柱が邪魔にならないよう、柱の位置を配慮するとトラブルを避けられます。

誰しも我が家の土地は最大限に使いたいはずです。しかし、隣家に配慮した外構を設計することで長期的に隣家と良好な関係を維持できます。

道路の境界線を確認する

カーポートを設置するときは、道路との境界線にも注意が必要です。

柱は敷地内に収まっていても、屋根が飛び出していてはいけません。カーポートの屋根が道路にはみ出していると、通行する車両や人に深刻な被害を与えてしまう場合があります。建築基準法でも道路境界線から一定距離を保つように規制されており、違反すると罰則の対象となります。

外構工事を行う場合、道路境界線だけでなく隣地境界線も事前に確認が必要です。カーポートがはみ出さないことはもちろん、フェンスなどの外構設備や植栽が越境しないように配置します。

参考:建築基準法第44条

人が通る隙間を考慮する

隣家に配慮し、道路境界線を越境せずにカーポートを設置しても、動線が悪ければ住む人にとってストレスになってしまいます。快適にカーポートを使用するためにも、動線をしっかりシミュレーションしておくことが大切です。

車の乗り降りや荷物を持って通るとき、雨の日に車から玄関までの動線をシミュレーションし、余裕のあるスペースを確保しましょう。スムーズに利用できるようにあらかじめ車のサイズ、自転車の台数、通路を考慮して、カーポートを選ぶと失敗を防げます。

もし問題が発生してしまった場合の対処

カーポートなどの外構設備を隣地境界線付近に設置する場合、事前に隣家に説明し、承諾を得たうえで工事を始めなければならないことは、いうまでもありません。

しかし万が一、設置してから隣人とトラブルになってしまった場合はどのように対処すればよいのでしょうか。

冷静な話し合いと記録の残し方

カーポートを設置したことによって隣家から苦情を受けた場合は冷静に話し合うことが大切です。

隣人が納得していない間はこちら側の都合を一方的に話すことはせず、隣人が不満に感じる理由や背景をしっかり聞き、一緒に解決策を考える姿勢をとりましょう。また、話し合いの内容は記録に残しておくことも大切です。記録はメモでもかまいません。

話し合いの際には、隣地境界線が明らかになっていることが大切です。設置工事の前までに登記簿謄本や地積測量図を確認する、確定測量を行うなどして、境界線を明確にしておきましょう。

合意書や示談で解決する方法

境界線をめぐって隣人とトラブルになったら、まずは当事者同士の話し合いでの解決を目指します。境界標や図面がある場合はそれをもとに話し合いをしますが、これらの資料がなく正しい境界線が分からない場合は、土地家屋調査士に調査と測量を依頼します。

土地家屋調査士によって境界線が明らかになったら改めて隣家と合意書を取り交わします。合意が成立したら境界確認書を作成し、双方が署名押印して合意の成立です。

調停や専門家に相談するケース

当事者同士の話し合いで解決できない場合は調停で解決を試みます。

境界線や所有権について話し合いがまとまらない場合、基本的には民事裁判で決着させます。しかし、民事裁判は時間も費用も多くかけることになるため、まずは「ADR境界問題相談センター」で民事調停手続きを行うのが一般的です。

ADRは弁護士などの専門家が簡易裁判所の調停手続を利用して、裁判所の関与のもとで協議します。ただし、ADRはお互いがトラブル解決に向けて和解の姿勢がなければ解決しません。ADRでも納得できない場合は民事裁判へ進むことになります。

トラブル解決は、当事者どうしではどうしても感情的になってしまうものです。このような場合は専門家に依頼しましょう。

カーポートの設置でよくある質問

ここでは、カーポートの設置に関してとくに多い、申請や税金に関する質問とその回答を紹介します。設置したあとで後悔しないためにも、事前にしっかり確認してから設置を計画してください。

カーポートの申請をしていないとどうなる?

カーポートの建築確認申請を怠った場合、建築基準を満たさない建物とみなされる可能性があるため注意が必要です。

建築基準を満たさない物件は、住宅を売却する際に評価額が下がったり、買い手が見つかりにくくなったりします。さらに、リフォームをするときなどに、自治体の補助金の対象外となるのが一般的です。

また、違法建築物であることを知りながらその事実を隠して売却した場合、買主から損害賠償請求されるおそれもあります。このようなリスクを避けるためにも、確実に申請をしておくことが大切です。

カーポートをつけると固定資産税はかかる?

カーポートは、原則として固定資産税の対象外です。

固定資産税の課税対象となる要件は以下の3つです。

- 定着性:建物が土地と固着している。基礎工事が行われている。

- 外気分断性:屋根と三方向以上の周壁がある。雨風から人を保護する能力を備えている。

- 用途性:居住・作業・貯蔵などの本来の家屋の目的を有している。目的に応じて利用できる状態になっている。

カーポートは上記の条件のいずれにも該当しないため、固定資産税の対象にはなりません。なお、同じ駐車スペースでもガレージは土地に固着し、三方向の壁と屋根があるため、固定資産税の対象となります。

まとめ

カーポートは雨水や落雪、圧迫感などで隣家とトラブルになる場合があります。設置してから撤去を要求されることのないよう、設置前にしっかりと隣家に説明し、納得してもらってから工事を行うようにしましょう。

万が一トラブルが起こってしまった場合は、状況を整理し、専門家を交えて円満な解決を目指して話し合うことが大切です。境界線について不安がある場合は、地域の無料法律相談などを利用してアドバイスを受けておくと安心です。

コメント