不動産相続した実家がゴミ屋敷状態になっていた、部屋の一部が汚部屋になっている、という場合、建物をそのまま解体できるのでしょうか。

ゴミ屋敷の場合、解体作業の前に家の中のものを全て処分する必要があるため、先に片付け業者を手配しなければなりません。今回は、ゴミ屋敷の解体工事の手順やポイントを紹介するので、流れを把握してスムーズに解体を完了させましょう。

ゴミ屋敷を解体するときの基礎知識

まずは、ゴミ屋敷を解体する場合の基本的な知識を紹介します。ゴミ屋敷は普通の家屋とは異なる部分も多くあるので、ポイントを押さえておき、準備を進めていってください。

原則として清掃専門業者への依頼が必要

ゴミ屋敷はゴミを撤去してから解体するのが基本です。通常であれば残置物の撤去を解体業者に依頼できることもありますが、ゴミ屋敷の場合はゴミや家財道具の量が多く、断られてしまうケースも少なくありません。

そのため、ゴミ屋敷を解体する場合は、先にゴミ屋敷の清掃専門業者に依頼して、土地内のゴミをすべて片付けてから解体工事を依頼したほうが解体作業もスムーズに進むでしょう。

一部の解体業者で対応可能だが料金が高くなる傾向

解体業者のなかには残置物の処分に対応してくれる業者も存在します。しかしその場合でも、片付け費用が相場よりも高額になる可能性があるため注意が必要です。

解体工事では、建物の解体に伴って発生するコンクリートがらや木材などは産業廃棄物として解体業者が処理施設へ運搬します。

一方で、一般ごみや家電は一般廃棄物として処理するかリサイクルに回さなければなりません。解体業者のなかには一般廃棄物収集運搬業許可を得ていない業者もあり、その場合は処分にコストがかかってしまい、費用が高額になります。

そのため、残置物が多いゴミ屋敷では、解体作業前に専門業者に片付けを依頼したほうが費用を抑えられるでしょう。

ゴミ屋敷を解体する基本的な流れ

ゴミ屋敷を解体する場合、原則としてゴミ屋敷を清掃したあとに解体工事業者と契約し、建物を解体します。

以下にゴミ屋敷を解体するまでの一般的な流れを紹介するので、依頼の際の参考にしてください。

現地確認

片付け業者に依頼する前に、まずは自分で現場を詳細に確認します。建物の広さやごみの量だけでなく、電気、ガス、水道の契約、住宅の前までトラックが進入できるかどうかを確認しておきましょう。

また、敷地内に残したいものや貴重品が残っているか把握しておくと、片付け業者の作業もスムーズに開始できます。できれば貴重品は作業開始日前までに自分で回収しておくと、行き違いによる誤廃棄を防げます。

清掃業者の選定

次に清掃業者を決めます。ゴミ屋敷の清掃業者を探す際は、業者が「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っていることを確認します。許可を持っていない業者は、不法投棄のリスクがあるため、トラブルを回避するためにも避けましょう。

業者は、ゴミ屋敷清掃の実績が豊富な業者から選びます。一般的な清掃業者だと部屋の状態によっては断られるケースもあります。ウェブサイトなどで実績があるか確認しておき、2~3社から相見積りを取りましょう。

また、故人の家を片付ける場合は遺品整理の専門業者または遺品整理士が在籍している清掃業者に依頼すると安心です。

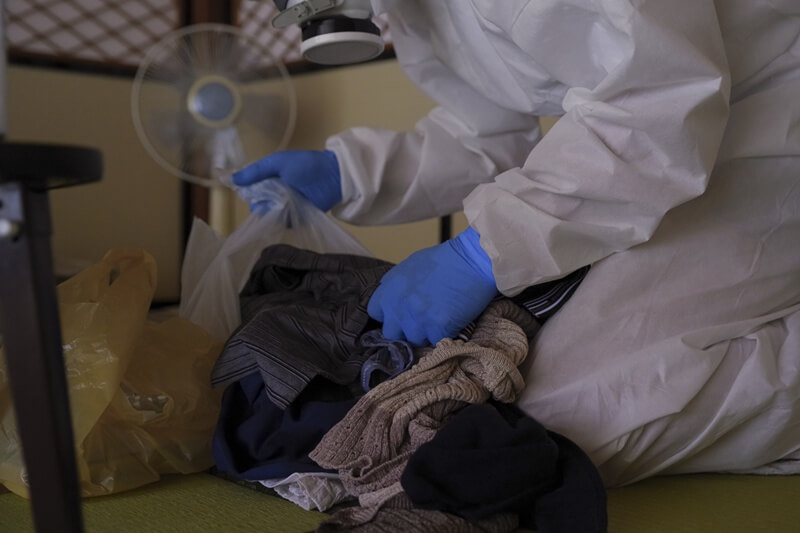

ゴミ屋敷の清掃・整理

清掃業者がゴミ屋敷の片付けを行います。廃棄せずに取っておいてほしいものは、作業開始の朝までにメモに書いて渡しておきましょう。

また、不用品を買取してくれる業者なら価値のあるものは査定して清掃費用から差し引けるため、費用を抑えられる可能性があります。

ゴミや家財を搬出したら室内を清掃して完了です。業者は発生したごみを責任を持って中間処理施設や最終処分場へ運び、適切に処分します。

解体業者の選定

家の中が空になったら解体工事業者を探します。清掃業者を選定したときと同様、2~3社の業者から相見積りを取るようにしましょう。

解体工事は追加工事が発生しやすい工事です。追加費用の発生を抑えるためにも、現地調査で現場をしっかりと確認してもらうことが大切です。

現地調査をせずに見積りを出そうとする業者や、作業の明細を記載せずに「工事一式:〇万円」などと記載した見積書を提示する業者とは契約しないようにし、見積書に作業やかかる費用を細かく記載し、工事の内容をきちんと説明してくれる業者を選ぶようにしましょう。

家の解体

契約で取り決めた着工日から解体作業を開始します。工期は30坪の木造住宅の場合、重機を使用すれば7~10日程度で完了するのが一般的です。

工事は基本的に以下のような流れで進めます。

- 足場設置・養生(1日)

- 瓦・内装撤去(1~2日)

- 建物の解体(3~5日)

- 足場解体(1日)

- 基礎の解体(1日)

- 整地作業(半日)

悪天候や追加工事などで工期が延長する可能性もあるため、スケジュールには余裕を持って依頼するようにしましょう。

ゴミ屋敷の解体にかかる費用の相場

ゴミ屋敷の解体工事にかかる費用は、敷地の中にあるゴミの量や状態、家屋の大きさと構造によって大きく異なります。

ここでは、ゴミ撤去費用と解体工事費用に分けて、かかるコストの目安を紹介します。

ゴミ撤去費用の相場

ゴミ屋敷はそのレベルによって費用が大きく変わります。状態別の費用相場は以下の通りです。

- 室内にゴミが散乱した状態:5~10万円

- 害虫が発生している:10~30万円

- ゴミが膝上まで積み重なっている:20~40万円

- 家中がゴミで埋まっている:30~50万円

- 家の外までゴミがあふれている:40~80万円

ゴミの分別作業に手間がかかる場合や特殊清掃が必要な場合、家電4品目に該当するエアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビの台数が多い場合は費用が高額になる可能性があります。

建物解体費用の相場

解体工事の費用は30坪の一軒家の場合、構造別に以下が目安となります。

- 木造:90~150万円

- 鉄骨造(S造):120~180万円

- 鉄筋コンクリート造(RC造):180~240万円

解体工事は付帯工事が発生すると、費用が高額になります。付帯工事とは浄化槽や井戸、地中に埋められた廃棄物などの地中埋設物の撤去のほか、庭石や樹木の撤去、アスベスト除去などです。

解体作業が始まってから地中埋設物やアスベストの存在が発覚すると、追加費用を請求されます。正確な見積りを出せるように、現地調査の際に図面などを用意して、業者に敷地の情報を共有しましょう。

ゴミの撤去費用の内訳

ゴミ撤去費用は、さまざまなコストで構成されています。ここでは、ゴミの撤去作業でかかる費用の内訳や、費用が高額になりやすいポイントを解説するので、コストを抑えるための参考にしてください。

人件費

ゴミ屋敷の片付け費用の多くを占めるのが人件費です。ゴミ屋敷の片付けにかかる人件費は、1日あたり1万~1万5,000円が相場とされています。

ゴミ屋敷の片付けに必要な作業スタッフの目安は以下の通りです。

- 1R・1K:1~2人

- 1LDK~2DK:3人

- 2LDK~3LDK:4人

- 4LDK:5人

ワンルーム程度の広さであれば1~2人で作業することも多くありますが、部屋数が多い家や床面積が広い住宅、ゴミの量が多いと作業スタッフの人数や作業日数も多くなり、費用が高くなります。

廃棄処分費

分別したごみの処分費用です。ごみの量は部屋の大きさや間取りでは測りにくいため、多くの業者がトラックの積載量で処分費用を計算しています。

ごみが多ければその分費用が高くなり、大型の家具などが多くあるとその分費用が高額になりやすくなります。

また、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビのような家電4品目はリサイクル料金を支払わなければならないため、別途費用を請求される場合があります。

運搬車両費

ゴミを運ぶためのトラックの費用です。トラックの大きさや台数、何往復するかによって費用が変わってきます。

トラックの大きさ別に、積載できるごみの量と費用の目安を整理したので参考にしてください。

- 約3~4万円

- 段ボール箱約25個

- 約5~8万円

- 段ボール箱約100個

- 20~30万円

- 段ボール箱約160個

- 2トントラック2台または2往復で対応することも

追加料金

ゴミ屋敷の片付けでは、当初の見積りよりも大幅にゴミが多い場合や特殊清掃、早朝・深夜作業、高所作業などが発生した場合に、追加費用がかかるケースがあります。

見積りで想定した以上にゴミの量が多い場合や、ゴミが極端に重く搬出が困難な場合は、人件費や搬出費が追加で必要になります。また、害虫が大量に繁殖している場合や悪臭がひどい場合は、特殊清掃が追加オプションで必要です。

追加費用を防ぐためには、業者に部屋の状況を詳細に伝えること、料金体系や追加費用の有無について事前に確認することが大切です。

ゴミ屋敷解体費用を抑えるための方法

では、ゴミ屋敷の解体費用を節約するにはどのようにすればよいのでしょうか。以下に費用を抑える方法を3つ挙げたので、条件に合ったものを取り入れてお得に解体工事を完了させましょう。

自分でできる範囲を片付ける

できる範囲で自分で片付けてゴミの量を減らせば、費用を抑えられます。とくに一般ごみは業者に処分を任せると有料ですが、自治体の収集日に自分で出せば無料です。一般ごみを自分で分別して収集日に出すだけでも大きく費用を節約できるでしょう。

また、使えそうな家具や家電、衣類などはリサイクルショップに売却すれば、収益を得られるだけでなく、部屋の中の荷物も減らせます。

自分でできる分は自分で行い、できない部分はプロに任せると無理なく片付け費用を削減できるはずです。

複数社から相見積りを取る

片付け業者、解体業者ともに複数の業者から相見積りをとると、費用を抑えられます。施工エリア内で気になる業者に問い合わせた中からそれぞれ3社程度に絞り、現地調査と見積りを依頼してください。

見積書が提示されたら作業内容や費用の内訳を比較・検討します。片付け業者の場合、ハウスクリーニングや消臭などの付帯サービスの有無についてもチェックしておくとよいでしょう。

相見積りでは、安易に費用が安い業者に決めないことです。営業担当者の対応や、作業内容、追加料金の有無など、総合的に見て判断すると失敗を防げます。

補助金や助成金が使える場合は活用する

一部の自治体ではゴミ屋敷の片付けと解体に補助金を利用できます。ゴミ屋敷が放置されると近隣住民へ迷惑をかけたり景観へ悪影響を及ぼすため、自治体が問題解決策のひとつとして制度を設けています。

相続した実家がゴミ屋敷状態で対応方法が分からず悩みの種となっている場合は、利用を検討するとよいでしょう。

多くの補助金は空き家が対象であるなど、利用には一定の条件が必要です。また、申請の方法は自治体ごとに異なるので、事前に自治体の窓口に確認する必要があります。

ゴミ屋敷解体に関するよくある質問

ここではゴミ屋敷の解体に関して、よくある質問とその回答を紹介します。建物の解体を予定している場合は事前に疑問を解消しておき、解体工事のトラブルを未然に防ぎましょう。

家解体前に残して良い物は?

解体工事では家の中のものは全て撤去するのが原則です。ただし、木製品や金属類、ケーブル類については残してもよい場合もあるので、解体工事業者に確認してください。

木製の家具などは建物の建材と一緒に処分してもらえる場合があります。この場合処分費用がかからないケースがほとんどです。

金属類は無償で処分してもらえる可能性があります。場合によっては買い取り業者の査定額を解体工事費用から差し引いてもらえる可能性もあります。

ケーブル類も同様で、電線買取業者に売却した料金を解体費用から差し引いてもらえる可能性があるので、ケーブルがある場合は事前に営業担当者に聞いておくとよいでしょう。

解体期間が長引く理由は?

解体工事は主に悪天候や追加工事の発生、近隣トラブルなどで工期が長引く可能性があります。

解体作業は通常の雨で中止になることはあまりありません。しかし大雨や強風、積雪などの悪天候が続く場合、安全に作業ができないため工事を中断します。

また、近隣から騒音や振動などに対して苦情が来るなど、トラブルが発生した場合も工事が中断する原因です。この場合、住民に丁寧に説明したうえで防音シートを追加する、作業時間に配慮するなどして対応します。

解体工事は思わぬことで長引くことがあります。工事を希望の時期までに終わらせたい場合はスケジュールに余裕をもって依頼しましょう。

ゴミ屋敷を放置しておくとどうなる?

ゴミ屋敷を放置すると、悪臭や害虫の発生、周辺の景観の悪化だけでなく火災リスクが高まり、近隣トラブルにつながります。

さらに、放置し続けて危険と認定されると、行政の条例に基づき改善勧告や命令が行われ、それでも対応がなされない場合は強制的に撤去され、費用を全額請求される事例もあるため注意が必要です。

それだけでなく、ゴミ屋敷を放置すると汚れがひどくなり、物件の価値を大幅に下げる要因にもなるため、専門業者などを活用して早めに片付けることが重要です。

まとめ

ゴミ屋敷の解体は専門の清掃業者による片付けのあと、建物の解体に移るのが一般的です。大量のものが詰め込まれた家屋を個人で片付けるのには大変な手間がかかります。

ゴミ屋敷や荷物が多い家の解体を検討している場合は、遠慮なく業者に費用の見積りを出してもらいましょう。

予算が限られている場合は、複数の業者から相見積りをとるほか、自分でできる分は処分、売却するなどすると費用を抑えられるので、業者に相談してみることをおすすめします。

コメント