敷地内に使用していない蔵がある、蔵がある場所を駐車場にリフォームしたいなど、蔵を解体したいと考えた場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか。

蔵は一般住宅とは構造が異なるため、解体費用も異なります。この記事では、土蔵の解体費用の相場や費用を安くするコツ、土蔵解体の手順などについて解説します。

土蔵の解体費用の相場

土蔵の解体にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは解体費用の目安を紹介するので、一般的な木造住宅の解体工事とのコストの差を把握したり、おおまかな予算を立てたりする際に役立ててください。

解体費用の目安

土蔵の解体費用の相場は、坪単価約3.5万円~です。一般的な木造住宅の解体費用は坪あたり約3万円~が目安なので、土蔵の解体費用は比較的高額といえます。

土蔵は骨組みは木造で、壁は竹などを格子状に組んだものに土壁を塗り込み、そのうえに漆喰などを塗って仕上げた建造物です。土壁の材料は砂や土、藁を細かく切ったスサ、水で、これを捏ねて壁に塗りつけています。

解体の際は、土壁の中に入っている土・砂と藁を分別しなければならず、作業時間が余分にかかるため、費用が割高になります。

規模・構造によって異なる

土蔵の解体費用は規模や構造によって幅があります。土蔵は通常、2階建て、切り妻の置き屋根ですが、なかには3階建ての土蔵も存在します。その場合、足場の高さや解体作業の量も変わるので、費用も高くなると考えてよいでしょう。

また、古い土蔵の場合は安全対策や廃材処理に余分なコストがかかる可能性があるため、築年数の浅い土蔵に比べて解体費用が高額になる可能性があります。

そのほか、蔵には石造りやレンガ造り、鉄筋コンクリート造のものもあり、これらは木造の蔵に比べて解体費用が高くなります。

土蔵解体費用に含まれる項目と追加費用

解体工事費用には人件費や廃材処理費用など、さまざまな費用が含まれています。ここでは、土蔵の解体費用に含まれる料金の詳細と、追加費用がかかりやすい項目について解説します。

見積もりの際は以下で説明する費用が見積書にどのように記載されているのかしっかりチェックし、不明点は営業担当者に質問するようにしましょう。

解体作業費

解体作業にかかる費用で、人件費や重機使用費を指します。土蔵の解体工事は手作業の工程が多いので、人件費が多くかかるのが特徴です。また、重機を現場へ運ぶための重機回送費も解体作業費に含まれます。

解体現場までの道路が狭く工事車両が進入できない場合は、重機が使用できないため人件費がかさみます。さらに、トラックを現場前に停められないと、廃材をトラックまで手作業で運ぶことになり、これも費用が高くなる原因です。

廃材処理・産業廃棄物費用

解体作業で発生した廃材の処分費用です。解体工事で発生した廃材は産業廃棄物として適切に処分しなければなりません。

土壁に使用される土は、捏ねる際に使用するにがりが農作物の発育障害を招くと考えられており、現在では分別廃棄が義務付けられています。土蔵の柱や梁を構成する木材は、産業廃棄物として処理され、主に木質バイオマス燃料の原料としてリサイクルされるのが一般的です。

このように、解体した廃材はルールに従って分別し、処分しなければならないため、コストがかかります。

安全対策・整地・付帯工事費

現場の安全対策、整地作業、付帯工事も解体工事費用に含まれます。解体工事は高所作業も含まれるため、足場と養生シートの設置が必要です。そのため、足場代と養生シート代がかかります。

解体作業が終わった土地はきれいにならす必要があり、次の用途に合わせた方法で整地工事を行いますが、これも解体工事費用に含まれます。

注意しておきたいのが追加費用です。土蔵の中に残置物があったり、追加工事が発生したりすると追加費用の原因となります。高額な追加費用を請求されないためにも、現地調査を依頼したうえで見積もりをとりましょう。

土蔵を解体するときの流れ

土蔵解体のおおまかな流れは下記の通りです。解体作業自体は解体工事業者に任せておけば問題ありませんが、準備など施主が行わなければならない部分もあるので、流れを押さえておき、スムーズに工事を進めましょう。

土蔵内の確認

解体工事を検討し始めたら、まずは土蔵内にどのような物が残されているか確認しましょう。土蔵内には貴重な骨董品などが保管されているかもしれません。もし見つかったら専門業者に買い取りしてもらうと解体費用の一部をまかなえる可能性があります。

解体業者の選定

土蔵内をチェックしたら解体業者を選びます。土蔵の解体には専門知識が必要なため、実績のある業者に依頼することが大切です。インターネットで解体業者を探し、施工実績をチェックしたり、問い合わせしたりして土蔵を解体できるか確認してください。

現地調査

土蔵解体ができる解体業者を見つけたら、現地調査を依頼します。このとき、3社程度に現地調査を依頼し、相見積もりをとりましょう。相見積もりをとることで、不当に高い工事費用を請求されるリスクを避け、満足度の高い工事を実施できます。

見積もり・契約

現地調査を依頼したすべての業者の見積書が揃ったら、最も良いと思った業者と契約します。このとき、見積書に費用の明細がきちんと記載されている業者を選びます。「工事一式」などと記している業者は追加費用など、トラブルが起こる可能性があるので、契約しないようにしましょう。

足場と養生シートの設置

ここからは解体工事業者が作業を行います。解体工事の前に、高所作業のための足場と養生シートを設置します。養生シートは解体工事で発生する粉塵や騒音が近隣へ拡散するのを防ぐためと、作業員の安全のために重要な役割を果たします。

残置物の処分

土蔵内に荷物が残されている場合、解体作業前にすべて撤去します。残置物は分別して処分しなければならないため、自分でできるだけ処分しておくと、無駄な費用を抑えられます。

解体工事の実施

土蔵の解体は、瓦を1枚ずつはがす作業から始めていきます。瓦は1枚が重いうえ、手作業で行う必要があるため、時間がかかる作業です。瓦を撤去したら重機で土壁を解体します。

産業廃棄物の処理

土壁に含まれる藁と土を手作業で分別します。分別が終わったら産業廃棄物としてトラックで処理場に運び出します。そのほかの廃棄物も正しく分別して処理場に送らなければなりません。

整地

解体作業が終わったら、土地の整地作業を行います。整地とは、重機を使って土地を平らにし、土地を使いやすくする作業です。整地の方法にはいくつかあるので、業者に次の土地の活用方法を伝えておき、適切な方法で整地してもらいましょう。

土蔵の解体費用を安く抑えるには?

多くの方が解体工事費用をできるだけ安く抑えたいと考えているのではないでしょうか。

以下に土蔵の解体費用を節約するコツを紹介するので、できることは取り入れて、お得に土蔵を解体しましょう。

残置物・骨董品の事前処理

土蔵内にある残置物は工事前に自分で処分しておきましょう。解体業者に処分を依頼すると、産業廃棄物となり、処分費用がかかってしまいます。残置物の内容にもよりますが、普通ごみで回収できるものであれば、自分で出せば無料で処分できます。

また、骨董品などは、専門家に査定してもらい買い取ってもらうと、必要な人に渡せるだけでなく買取費用が解体費用の足しになり、お得です。

高く買い取ってもらうには、残置物の内容に合った買取業者に査定を依頼しましょう。例えば骨董が多い場合は、骨董専門の業者に査定を依頼すると、価値のあるものを正当な金額で買い取ってもらえます。

店舗に出向かなくても、出張買取に対応してくれる業者もあるので、探してみましょう。

古材や建具のリユース活用

土蔵に使用されている木材や、内装に使われている建具を専門業者に買い取ってもらう方法もあります。

築60年以上の土蔵で使用されている木材は古材と呼ばれ、買い取ってもらえる可能性があるので、検討してみるとよいでしょう。特にヒノキやケヤキなど、耐久性や美しさで評価されている木材は高い市場価値があります。

そのほか、昔の建具は状態によっては高額買取の対象です。柱や建具は木材の種類や状態によって買取価格が左右されるため、一度買取業者に査定してもらうと、売却するかどうかの判断ができるでしょう。

補助金・助成金の利用

自治体の補助金・助成金も積極的に活用しましょう。地方自治体では空き家など老朽化した建物の解体に補助金制度を設けているところがあります。地域によっては土蔵も対象となっている場合があるので、事前に役所の窓口に問い合わせて、補助金を利用できるか相談しておきましょう。

補助金は予算に到達すると終了してしまうことがあります。また、補助金制度には条件が設けられており、条件を満たした建物でないと受け取れません。興味がある場合は早めに自治体窓口に相談し、活用できそうか検討しておくことをおすすめします。

業者の相見積もり

前述しましたが、解体工事で見積を依頼する場合は相見積もりをとるようにしましょう。相見積もりをとることで費用の相場を把握でき、不当に高額な工事代金を請求される可能性が低くなります。

相見積もりをすると業者に悪いのでは、と考える方もいるかもしれませんが、相見積もりをとっている旨を業者に話しても問題ありません。優良業者であれば「どうぞ他の業者と比較検討してください」と応じてくれるはずです。

業者は相見積もりを前提として見積書を出しているので、あまり気にせず、見積書の内容、金額、営業担当者がしっかり対応してくれるか、などをしっかり比較して決めると失敗を防げます。

土蔵を解体する時期を選ぶ

解体工事費用は時期にも影響を受けるため、費用を安く抑えたいなら、安い時期に工事を依頼することも大切です。

解体工事の閑散期は6~9月、12~1月です。この時期は費用が安くなる傾向があり、業者がキャンペーンを行っている場合もあります。閑散期は希望の日程で工事を依頼しやすい点もメリットです。

一方、2~3月は繁忙期となり、工事費用が高くなる傾向があるほか、希望の日程で工事ができないという事例もあるので、よほどの理由がない限り避けたほうがよいでしょう。

そもそも土蔵とは?

ここまで土蔵解体の費用について解説してきましたが、そもそも土蔵とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、土蔵の定義や構造、一般住宅との違いについて説明します。

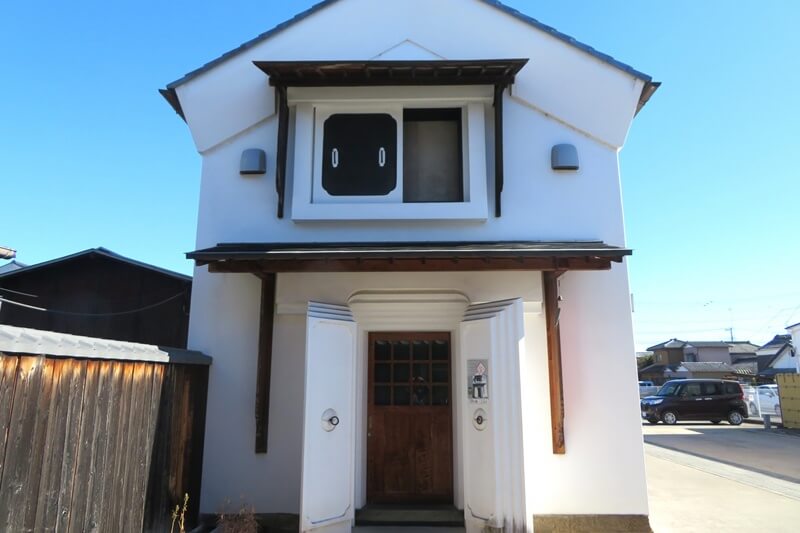

土蔵の構造

土蔵は、外壁を土壁や漆喰で仕上げた建物のことです。木材の柱・梁と、土壁や漆喰の外壁で構成されており、物を保管するために耐火構造に優れたつくりに発展しました。

壁に何度も土を塗りこみ、3年ほどかけて厚さ30cmにして火災でも中のものを守れるようにつくられています。厚い土壁により、内部の温度が外気温に左右されず一定に保たれていることも大きな特徴です。

内部に間仕切りをつくらず開口部を小さくしている点も、耐火構造を重視した土蔵ならではの構造といえます。

土蔵と一般家屋との違い

土蔵と一般家屋の最大の違いは、壁の厚さです。壁は20~30cmほどの厚みがあり、防火性に優れています。一般的な木造住宅の外壁の厚さの15~20cmと比較すると、土蔵が非常に頑丈な構造であることが分かるでしょう。

しかし、頑丈なために解体作業の難易度は高くなり、費用もその分高額になります。

ほかにも、木造住宅は壁が柱に固定されており、構造的に一体となっているのに対し、土蔵の壁は柱と密着していても一体化していない点や、土蔵は置き屋根構造となっており、屋根が下の構造体とは緊結されていない点も大きな違いです。

土蔵の解体に関するよくある質問

土蔵の解体を計画していると、さまざまな疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。以下に土蔵の解体についてよく挙がる質問とその解答を紹介するので、事前に疑問を解消しておきましょう。

蔵を解体すると固定資産税はどうなりますか?

蔵を解体すると、一般的に家屋の固定資産税はなくなります。一方で、建物を解体したあとの土地は住宅用地の特別措置が受けられなくなり、固定資産税の税額が高くなります。

固定資産税がどれくらい増額するかは、土地の評価額や自治体によって変わりますが、税額が数倍になってしまうケースもあるので、蔵を解体するか迷っている場合は、税理士などの専門家や自治体窓口に相談してから決めましょう。

蔵解体の前にお祓いはするべきですか?

蔵の解体など、解体工事の際のお祓いは、必ずしも行わないといけないというものではありません。昔に比べて現代では慣習も薄れているため、お祓いをしなくてもとくに大きな問題はないといえるでしょう。

しかし、長年使っていた蔵を解体するとなると「お祓いをしておきたい」と考える方も少なくありません。

その場合は神主にお祓いを依頼すれば、祭壇の準備から儀式まですべて行ってくれます。神主と相談のうえ、事前に用意するものや費用などを準備し、お祓いをすれば、気持ちよく解体工事を開始できるでしょう。

お祓いをするかしないかは自分や家族の気持ち次第です。じっくり考えて選択すれば、後悔なく工事を進められるはずです。

まとめ

土蔵の解体工事は一般的な木造住宅に比べて費用が高くなる傾向があります。少しでも費用を安くするには、中に入っているものを自分で処分する、売れそうなものは売るなど、できる範囲で自分で作業することが大切です。

処分方法が分からないものがある、追加費用について心配がある、という場合は、早めに解体工事業者に相談して、準備を始めることをおすすめします。

コメント