誰も住んでいなくて放置している古民家がある、不動産相続で古民家を取得した、といった場合、古民家の解体を検討することもあるでしょう。その場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか。

今回は、古民家の解体費用の相場や、費用の内訳、解体以外の活用方法を解説します。古民家をどうするのか迷っている場合は参考にしてください。

古民家の解体費用の相場

古民家の解体費用は一般的な戸建て住宅に比べて高額になる傾向があります。

以下に解体費用の目安を具体的に紹介しているので、解体を検討している建物が古民家に該当する場合は確認してみましょう。

古民家の解体費用の目安

古民家の解体費用の相場は坪単価約3~5万円です。木造住宅の解体費用は約2~3.5万円、軽量鉄骨造が約6~7万円、RC造が約7~8万円が相場なので、古民家の解体相場は一般木造住宅よりもやや高いといえるでしょう。

古民家には明確な定義はありませんが、築50年以上の家屋であることが一つの根拠とされます。

しかし、築50年の住宅には高度成長期に建てられたプレハブ住宅や乾式工法のような一般住宅も含まれます。これらの住宅は同じ築年数でも古家に分類され、解体費用は基本的に一般住宅と変わりません。

古民家は、築50年を超え、かつ、太い柱と梁、土間、かやぶき屋根や瓦屋根などの特徴を持っている建物を指し、これに該当すると解体費用が高くなります。

坪数別の解体費用

一般的な戸建て住宅と同様、古民家の解体費用は坪数によって変動します。

具体的には以下の通りです。

- 20坪:約60~100万円

- 30坪:約90~150万円

- 40坪:約120~200万円

- 60坪:約180~300万円

- 100坪:約300~500万円

解体工事は建物の構造や住宅の立地、付帯工事の有無などによっても大きく変動します。上記はあくまでも目安としておき、業者に現地調査を依頼して、詳しい見積もりを出してもらうことが大切です。

解体費用の内訳と見積書のチェックポイント

解体工事の見積書には、費用の内訳が記載されているはずです。見積書を受け取ったら項目をチェックし、不必要な工事が含まれていないか確認しましょう。

また、分からないことは業者に質問して疑問点を解消してから契約に進みます。ここでは、費用の内訳を解説するので、見積書を見るときの参考にしてください。

重機費・人件費

解体工事費用の多くを占めるのが重機費と人件費です。

解体工事に使用する重機を現場に運搬するとき、重機回送費と呼ばれる費用がかかります。通常、工事中は重機を現場に置いておきますが、スペースがない場合は都度重機を運搬することになり、費用がかさむことになります。

隣家との距離が近い建物や、解体の難易度が高い建物では手作業も増え、人件費が高額になる可能性に注意が必要です。

現場前の道路の交通量が多い場合は交通整理の人員も確保しなければならず、その分の費用が上乗せされます。

廃材処分費(内訳例)

解体工事で発生した廃材は産業廃棄物となり、処分費用がかかります。

廃材処分費の内訳は、「廃材処分費」「廃材運搬費」のようにに分けて見積書に記載されます。さらに電気、水道、ガスなどの撤去費用は「設備撤去費」、ブロック塀などの外構設備の撤去費用は「外構撤去費」と記載されます。

稀に「工事一式」とだけ記載し、請求書に内訳を記載しない業者がいますが、これでは何にどれだけの費用がかかるのか把握できません。

追加費用を請求されたときにトラブルになる可能性があるので、詳細を確認するか、そのような業者とは契約しないようにしましょう。

諸経費・届出費

解体工事では、解体費用のほかにもさまざまなコストが発生します。たとえば、近隣への粉塵の飛散防止と安全確保のために、現場を足場と養生シートで囲う必要があり、その設置費用がかかります。

ほかにも、工事車両を道路に駐車する場合は、道路使用許可を申請しなければなりません。申請手数料は自治体によって異なりますが2,500円前後です。このような申請費用も見積書に記載されます。

古民家解体の費用が高くなる理由

では、なぜ古民家は解体費用が高くなるのでしょうか。古民家はその構造や使用されている建材により、一般住宅よりも解体にコストがかかります。

ここでは、古民家の解体工事でコストがかかりやすい部分を紹介するので、事前に把握しておきましょう。

構造の複雑さや頑丈な造り

古民家は一般的な戸建て住宅に比べて頑丈なため、解体に手間とコストがかかります。

古民家は先人の知恵により、地震でも倒れることのないように丈夫につくられており、築後300年以上経過しているものも数多く存在します。

太い柱と梁は通常の重機で切断するのは困難です。そのため、手作業による解体が必要になります。また、柱は石の基礎に乗っていることも多く、通常のコンクリートに比べて解体に時間を要する傾向があり、その分費用がかかります。

特殊素材(漆喰・土壁など)の処分費用

古民家は漆喰や土が壁材に使用されていることが多く、作業の手間と素材の処分費用が余分にかかります。

土壁は、竹で編んだ下地に藁すさ入りの土が厚く塗りつけられているのが特徴です。解体の際にはこの厚い土を落とし、藁と土を分別しなければなりません。この作業は基本的には手作業となるので、人件費が高くなります。

また、解体の際は多くの粉塵が発生するので、マスクやゴーグルの着用、散水による対策も必要となり、これが費用を高くする要因にもなります。

アスベストなど有害物質対策費用

古い建物では、アスベストを含んだ建材が使用されている可能性が高く、古民家も例外ではありません。

解体業者による事前調査でアスベストが含まれる建材が使用されていることが分かった場合、解体業者は役所に届出を行い、アスベストが飛散しないように対策したうえで除去作業をします。

解体したアスベスト含有建材は外に漏れることのないように梱包し、適正な処理方法で処分しなければなりません。

このような作業量の多さから、解体費用が高額になります。

重機が入りにくい立地条件の影響

解体現場に重機を搬入できない場合、手壊し解体となり、解体費用が跳ね上がります。

たとえば山間部などの狭い道の先に古民家がある場合、トラックが進入できず、重機を運び込めません。この場合、手壊し解体を行い、手作業でトラックまで廃材を運搬することになるため、大きなコストがかかります。

古民家や老朽化した家屋が密集している場所で、一軒のみを解体する場合にも注意が必要です。解体作業の振動により周辺の住宅が倒壊・破損するおそれがある場合は手壊し解体が選択され、解体費用が高額になる傾向があります。

古民家解体費用に影響する具体的な要素

古民家と一口に言っても、構造や条件はそれぞれ異なり、解体費用も左右されます。

ここでは、古民家解体の費用に影響を与えやすい具体的な内容を解説します。解体予定の古民家が、費用が上昇しやすい条件に当てはまっていないかチェックしてみましょう。

建物の規模や構造

古民家に限らず、解体工事は建物の大きさや構造により、費用が変動します。

古民家の建築様式には、農家住宅、庄屋屋敷、魚家、商家・町家、武家屋敷などがあり、庄屋屋敷のような規模が大きい家や、魚家のように強風を防ぐために石垣を備えた家、商家のように蔵を備えていたり間口を狭くしていたりする場合があります。

大きな柱がある場合や石が多い場合などは、一般住宅に比べて解体の手間がかかり、費用が高くなる可能性が高いといえるでしょう。

家屋内の家財の量

古い家は物が多く、その処分に手間と費用がかかる傾向があります。想定以上に残置物があった場合は、追加費用を請求される可能性があるので注意が必要です。

残置物で忘れてはいけないのが庭木や石です。古民家は広い庭があることが多く、一般住宅に比べて大きな木がたくさん植えられていることも珍しくありません。

灯篭などが残されている場合もあり、大型のものを撤去する場合は費用がかさむことがあります。

隣家との距離や周囲環境

解体工事では、周辺の住宅との距離や立地条件が解体費用に大きく影響します。これは条件により手作業が増えるケースがあるためです。

戦前に建てられた古民家は隣家との距離が近い場合があり、その場合、粉塵の飛散を防ぐための養生や散水などで費用が余分にかかります。現場まで細い道がある場合は、車両が入り込めないため、人件費が上昇します。

とはいえ、古民家は広い敷地内に建てられているケースが多く、重機を搬入できないという理由で費用が上昇するのは稀です。

ただし、隣接する道路に対して高い場所に立てられている場合や、廃棄物を運搬するための大型車両が駐車できない場合は手作業が多くなり、費用が高くなります。

地盤や基礎の条件

古民家は安定した地盤に建っていることが多いため、重機を使っても解体の難易度が高く、費用に影響する場合があります。

とくに古い家の基礎は鉄筋コンクリート造の基礎ではなく、礎石の上に太い柱を置く石場建てが多く用いられています。太い柱と石の撤去に手間がかかり、費用が上昇する可能性には留意しておきましょう。

また、元は強固な地盤であっても、解体工事により地盤の強度や安定性が低下する可能性は否定できません。きちんとした整地作業を行うことはもちろん、長期的に利用できる土地にするために、必要に応じて補強工事が必要です。

地中埋設物の量

古い家では地中埋設物が想定以上にあるケースが珍しくなく、解体費用に大きく影響します。

古い井戸や浄化槽は、更地にする場合は撤去しなければなりません。庭に2~3枚の小さめのマンホールがまとまって設置されている場合は浄化槽が土地に残っているサインとなるので、撤去費用がかかることを想定しておきましょう。

古い住宅では、庭石の存在にも注意が必要です。撤去作業を始めてみたら地中に埋まっている部分が多く、想定以上に大きな石の場合もあります。そのような場合は追加費用を請求される可能性があります。

古民家の解体費用を抑えるコツ

ここでは、古民家の解体費用を抑えるためのポイントを紹介します。少しの工夫や手間で解体費用を大きく節約できるケースもあるので、できるだけ取り入れてお得に工事を実施しましょう。

相見積もりをとる

解体工事は、相見積もりをとることで失敗を防げます。解体工事をはじめとした建設工事は、相場が分かりにくいというのがその理由です。

複数業者から見積もりを取れば、相場が把握でき、不当に高い料金を請求されずに済みます。

相見積もりは3社程度に依頼し、現地調査をしたうえで見積書を出してもらいます。比較検討の際は見積金額だけでなく、担当者とコミュニケーションが取りやすいか、アフターサービスはあるかなどを総合的に見て判断しましょう。

自分で家具・家電を処分する

家の中に家具や家電などの家財道具が残っている場合は、あらかじめ自分で処分しておくと、処理費用の節約につながります。

家財道具や日用品を自分で処分する場合、ごみは一般廃棄物として自治体が無料または既定の粗大ごみの料金で回収してくれます。

ごみ処理を解体業者に依頼した場合、産業廃棄物として分別して処分しなければならず、解体費用総額が上昇する原因になりかねません。

とくに家電四品目と呼ばれる、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機は業者に処分を依頼すると、収集運搬料金とリサイクル料を請求される可能性があります。費用を抑えるためには、できるだけ家電量販店に回収してもらうか、市町村指定の引取場所に持ち込むようにしましょう。

価値ある古材や金属を売る

古民家で使用されている木材に価値がある場合、買取してもらうことで解体費用の節約につながります。

古民家にはケヤキ、ヒノキ、サクラ、マツなどさまざまな樹木が使われており、囲炉裏の煙で長年燻され、表面が味わい深い色になっています。大黒柱の多くはケヤキが使われており、何度も磨かれた輝きは、新築では得られない魅力があるでしょう。

これらの古材や建具は新築住宅や飲食店、店舗の一部に組み入れて再利用されます。

また、建物に使われていた金属は資源として売却し、買取金額で解体費用を安くできるケースがあります。買取可能かどうかは見積もりの際に業者に聞いておくと安心です。

解体時期を調整する

解体工事の費用は時期によって変動するため、安い時期に依頼すれば、お得に工事できる可能性があります。

たとえば、6~9月、12~1月は、解体業者の閑散期にあたり、工事費用が安くなったり、キャンペーンを行っていたりします。反対に2~3月は企業の決算が集中する関係で受注が増えるため、解体費用が上昇する傾向があります。

スケジュールに余裕がある場合は工事の時期を調整すると、支払う金額を減らせるでしょう。

補助金や自治体の支援を活用する

古民家や空き家の解体工事で利用できる補助金・助成金を利用する方法もあります。

古民家の解体では、古民家再生補助金が活用できます。これは伝統的木造建築技術や文化の維持・継承を図るもので、古民家の再生を前提とした場合が対象です。

ただし、自治体によっては実施していない場合もあるので、事前に確認が必要です。

そのほか、古民家が老朽化した空き家の場合、空家再生推進事業の補助金制度を利用できる可能性があります。活用には自治体が設定した条件に当てはまっている必要があるので、事前に自治体窓口に確認しておきましょう。

解体する前に検討したい古民家の活用方法

古民家は広々とした間取りや天然素材のみで作られた日本建築の美しさ、現代の住宅では取り入れられない工法などで人気が高まっています。

古民家の物件を探している人も少なくないため、解体を決断する前に活用方法を検討してみるとよいでしょう。

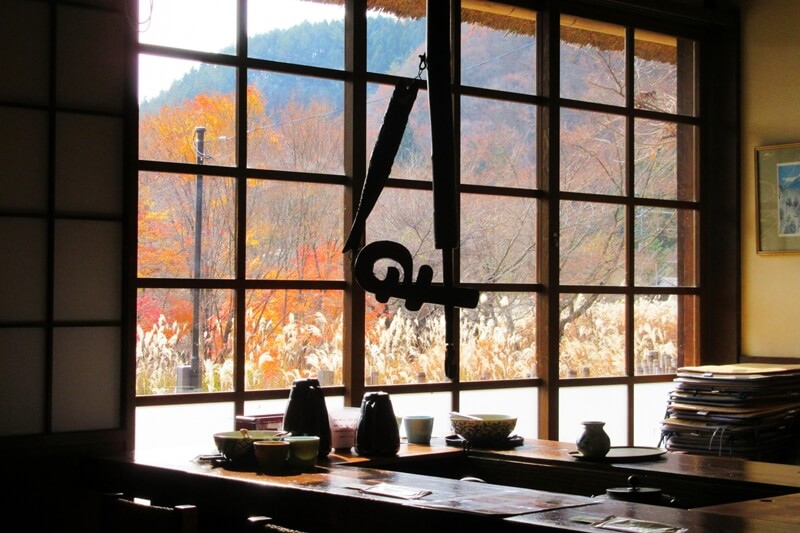

カフェなど飲食スペースとして活用

古民家の温かみのある雰囲気を活かして、カフェなどの飲食店を開業する方法の人気が高まっています。

通常の物件を古民家風に改装する場合、相当な費用がかかります。もともとある古民家を活用すれば、費用を抑えながらレトロな雰囲気の店舗をオープンできるでしょう。

デメリットは古民家の立地条件です。カフェのニーズが高い市街地に古民家が残っているケースは少なく、多くの場合は市街地から離れた場所に立地しています。

静かな集落で開業する場合はトラブルを避けるため、近隣住民への配慮が必要です。

賃貸物件として貸し出す

古民家を賃貸物件として貸し出す方法もあります。古民家は室内が暗く、冬場は寒いというデメリットがある一方で、開放的な間取りや大きな柱のダイナミックさを感じられるなどのメリットがあり、田舎暮らしにあこがれを持っている人が賃貸物件を探しているケースも珍しくありません。

ただし、所有者と居住希望者双方の条件を満たせる物件は少ないため、借主がDIYする前提で貸し出すなど、自由な条件を設けると空き家リスクを減らせるでしょう。

宿泊施設としてリノベーションする

観光地の近くであれば、リノベーションして宿泊施設として活用する方法もよいでしょう。古民家は比較的広いため、スペースを活かして小規模な民宿やペンションを経営する例も多くあります。

そのほか、地域のコミュニティスペースや図書スペースとして開放し、地域に貢献する方法もあります。一般的な宿泊施設とは違い、利用者は顔見知りが中心となるので、安心して場所を提供できるというメリットもあります。

まとめ

古民家は一般的な木造住宅よりも解体費用が高額になる傾向があります。古い家は残置物や地中埋設物が多い傾向があり、費用の負担も大きくなるかもしれません。

一方で居住目的や店舗としての活用など、利用したい人がいるのも事実です。古民家の状態や立地などを判断基準に、解体するか、リノベーションして活用するかを業者に見積りをしてもらってから決めるとよいでしょう。

コメント